投資や企業分析の場面でよく耳にする「ROE」という指標。株式投資をしている人にとっては欠かせない分析ポイントですが、意味を正しく理解している人は意外と少ないかもしれません。この記事では、ROEとは何か、その計算方法、そして投資判断での活用方法についてわかりやすく解説します。

ROEとは?

ROE(Return on Equity)とは、日本語で「自己資本利益率」と呼ばれる指標です。

簡単に言うと、株主が投じたお金(自己資本)を使って、企業がどれだけ効率的に利益を生み出しているかを示す数値です。

- ROEが高い → 少ない資本で大きな利益を生み出している(効率的)

- ROEが低い → 資本を活かしきれていない

つまり、株主から見れば「自分たちのお金を企業がどれだけ有効に使って利益を稼いでいるのか」を知るための重要な指標なのです。

ROEの計算方法

ROEは以下の式で計算されます。

ROE = 当期純利益 ÷ 自己資本 × 100(%)例えば、ある企業の当期純利益が100億円、自己資本が1,000億円だった場合:

ROE = 100 ÷ 1000 × 100 = 10%この場合、株主が拠出した資本を使って1年間で10%の利益を生み出していることを意味します。

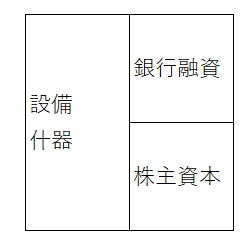

例えばAさんがパン屋さんを新しく作るときに、銀行からの融資500万円、株主からの調達資金500万円の合計1000万円で会社を作るとします。Aさんはこの資金をもとに設備や什器の購入をします。下記はパン屋の貸借対照表です。(簡略化してます)

仮にAさんの会社が年間100万円の当期純利益を上げた場合、この会社のROEは下記のようになります。

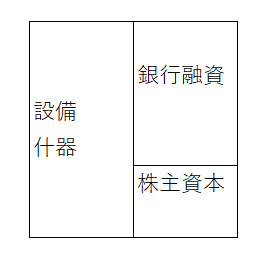

ROE = 100万 ÷ 500万 × 100 = 20%今度は銀行からの融資700万円、株主からの調達資金300万円の場合で考えてみます。(当期純利益は変わらないとします)

ROE = 100万 ÷ 300万 × 100 = 33%このように、株主資本が少なければ少ないほどROEは高くなります。株主からしてみるとROEが高い=少ない資金で稼げる!ということがわかるのが大事になってきます。

日本人の感覚で言うと、利益で借金を返さないと・・・となりがちですが、そうすると株主資本が高くなりROEが下がってしまうこともわかります。株主からすると「おい!その利益配当なり自社株買いで株主に還元しろ!」と言われてしまいます。ROEはどれだけ株主に還元してくれるかという指標であることもわかります。

ROEの目安

一般的にはROEが8%以上で優良企業とされることが多いです。

特に米国市場では、10%〜15%を安定して維持できる企業が高く評価されます。

日本企業は総じてROEが低い傾向があり、東証も「ROE改善」を企業に促している背景があります。近年では株主還元や効率的な経営が求められ、ROEを高める動きが進んでいます。

ROEのメリットと注意点

メリット

- 株主目線で企業の収益性を評価できる

- 他社との比較に使いやすい

- 長期的な投資先選びに有効

注意点

- 一時的な利益増減で上下しやすい

- 借金を増やすことでROEを高く見せることも可能(財務リスクが増す)

- 単独ではなく、ROA(総資産利益率)や自己資本比率などと併せて見ることが重要

まとめ

ROEは、株主から預かったお金を企業がどれだけ有効に活用して利益を生み出しているかを示す指標です。

ROEが高ければ株主にとって魅力的な企業といえますが、その背景にある財務戦略や持続性も確認することが大切です。

投資初心者の方は、まずは気になる企業のROEを調べてみましょう。数字を追うことで、その企業の収益性や経営効率が見えてくるはずです。

コメント